严文科,1995-1999就读于西北师范大学政法系思想政治教育专业,1999-2002就读于西北师范大学文学院历史系,并获史学硕士学位。现为文科创新(北京)教育科技有限公司执行董事、本校中国品格研究中心主任、本校传媒学院专业硕士导师,同时兼任本校校友会理事、本校北京校友会常务副会长兼秘书长、中华炎黄研究会童蒙文化专业委员会常务理事等职。自2017年提出“中国品格”概念并出版《中国品格·中/小学生读本》以来,已要全国六家出版社出版《中国品格·中华优秀传统文化教材》《中国品格·中华优秀传统文化读本》《中国品格·中华优秀传统文化课程》等“中国品格”系列图书160种。

我的大学

——写在西北师范大学120周年校庆之际

严文科

施一公院士说,如果我们以超光速的速度往后走,就能看到我们过去的人生,依旧栩栩如生地展开在你所经历的道路上。我常常痴迷于这句话背后的情形,每一个生命的瞬间都让人回味无穷,而且它就在那,它并没有消失,也没有成为过去,它实实在在!

世界是多么的奇妙啊,我们无法阻止肉体的衰老,但我们的灵魂永远鲜活如初!谁还会说生命是虚无的?那么多的人生叠加在过去的时光里,每一个瞬间清晰可见,是我们自己成就了自己。

2002年,西北师范大学大门

生命是多么的公平啊,如果你成就了你喜欢的自己,你满心欢喜;如果你辜负了自己,自己看时潸然泪下;如果你成为你所讨厌的自己,即使懊悔也无法改变过去。

我的大学就在离我不远的过去,在中国的几何地理中心兰州,在那个叫做十里店的地方。

黄河从校园以南开阔的河床上自西向东奔腾而过,春天的时候,白天,学校北边仁寿山的桃花灿烂遍野,夜晚,各个教学楼上灯火辉煌,一束束淡紫色的丁香花儿在校园的每一个角落深情地怒放着,浓郁的芳香伴随着青春的气息在每一条小道上留恋徘徊,随便找一处安静的地方坐下,母亲河的涛声隐约可听。

1997年,校原大礼堂 诗歌音乐会

新文科楼上老师们上课的声音,旧文科楼上学术讲座的声音,核桃树下召开诗歌朗诵会的声音,大学生活动中心舞会的声音,图书馆里翻书的声音,音乐楼上钢琴的声音,图书馆里翻书的声音,树荫下相爱的人窃窃私语的声音……每一种声音清晰可见。

2021年,师大,如意湖

很多年来,纵然我行走在生命的各处,但蓦然回首,我的大学就在我最风华正茂的年华里,沿着时光的轨迹去重新返回自己的大学时代,重新看看带着梦想寻找人生真理的激情过往,重新回味那些年在大学校园里自由的学术讨论和敢为天下先的担当,重新吟诵一遍青春的诗歌与美的真相,最为难得的是,可以再次感受师长们谦逊而睿智、平和又高贵、平等又充满个性的人格魅力,真是如饮甘饴。

那不是我一个人的大学,那是我理想的大学。母系思想政治教育专业建系60年时,我曾以诗相赠:

吾师皆在黄河滨,

揽日入夜听涛呤;

木铎希声育桃李,

花开陇原天下名。

恰逢西北师范大学120年华诞,谨以此文献给我的母校。

人类社会浩浩荡荡,中华文明薪火相传。每年有上千万的年轻学子走进自己的大学,我也希望引文给这些年轻的大学生有所启示。

梦想和人生真谛

1995年秋天,我踌躇满志,带着寻找人生真相的梦想和实现自己人生价值的理想进入西北师范大学政法系求学。

怀揣梦想,实现理想!没错,无论社会背景有如何的不同,无论是100年前,或是20年前,或是今天,或者将来,大学是追寻人生梦想的地方。

很多人把考上大学作为自己人生的目标,这显然是不妥的。从小学到中学,无论你读了多书,做了多少的答题训练,我们只完成了对世界的表象认知。真正要深刻地认识世界,大学是最为重要且不可缺少的一环。对世界的认知有多深刻,你自己的生命就有多丰富,丰富的生命才有可能精彩。

校园一角

95年的秋天,在进入西北师大一个月之后,我独自一人找到了行政楼上的校报编辑部,我敲开门,说我找徐兆寿老师。办公室里的老师们抬起头看我,靠窗向东而坐的一位年轻儒雅的老师轻声说:我就是徐兆寿。我走上前去,双手递上我们在磐安镇上办的《我们》:我是严文科!这是我和徐老师的第一次见面,非常冒昧但又没有任何违感的拜访。那时徐老师是宣传部《西北师大报》的编辑,和我素不相识,没有人介绍,也没有人引见,也没有想过他会不会不再、或被他拒绝。后来我和他去北京拜访各界文坛大咖时好像有些是有人引见,有些是直接登门拜访,被拜访有的,如谢冕,如邵燕祥,一见如故,也有被敷衍拒绝的。现在想想,在入学之初就能投到一位充满理想和报负的老师门下,这是我大学里最幸运的一件事。此后的四年里,专业课之外,我和徐老师朝夕相处,受益无穷。

校园一角

上个世纪90年代,中国社会的物质生活远不及今天丰富,但我们生命状态却并不因此而萎靡、低沉。“这是一个需要重新解读的时代,这是一个需要思想家的时代”我和同伴们在产生在自己中学时候的自办刊物上这样宣称。

1995年,磐安,黑马书屋

我的中学位于首都北京和省会兰州之间的黄土高原上一块川地里,渭河东去,陇海铁路西行,东距京城1500公里,西离省会兰州200公里,远离中国政治、经济、文化中心。虽是中国人文始祖伏羲里,但方言浓厚,习俗古旧,人们处事谨慎、谦和,除了信息闭塞,经济欠发达,一切和中国其他乡村并无不同。但人类那些伟大的书籍却让我们这样一群农家子弟对未来充满好奇、希冀与无尽的热情。在中学时代,我们的《回声》文学社办的有声有色,“黑马书店”也在小镇独为一景。那一年高考揭榜,我提前被师大录取,大家欢呼雀跃,同伴们里马俊春在上一年已考入师大,通过他,知悉西北师大有一个了不起的学生刊物叫《我们》,有一群独行特立的充满诗意的人,于是在我赴师大报大之前,专门做了一份8开本的小报,也叫《我们》,大家希望我能把小镇的梦想在理想的大学开出更美丽的花。

1997年,北京,文化部原部长丛维熙家

(依次为徐兆寿 丛维熙 严文科)

那个时代,没有家教,没有培训,没有手机,更没有互联网,书籍和文学是最容易接触到思想和艺术的形式。磐安镇虽然偏僻,但人类伟大的精神却通过书籍在这儿落子生芽。

1996年,校原礼堂,诗歌学会会员大会

(主席台由左往右:吕文英 徐兆寿 高平 何来 彭金山 黄泽元 严文科)

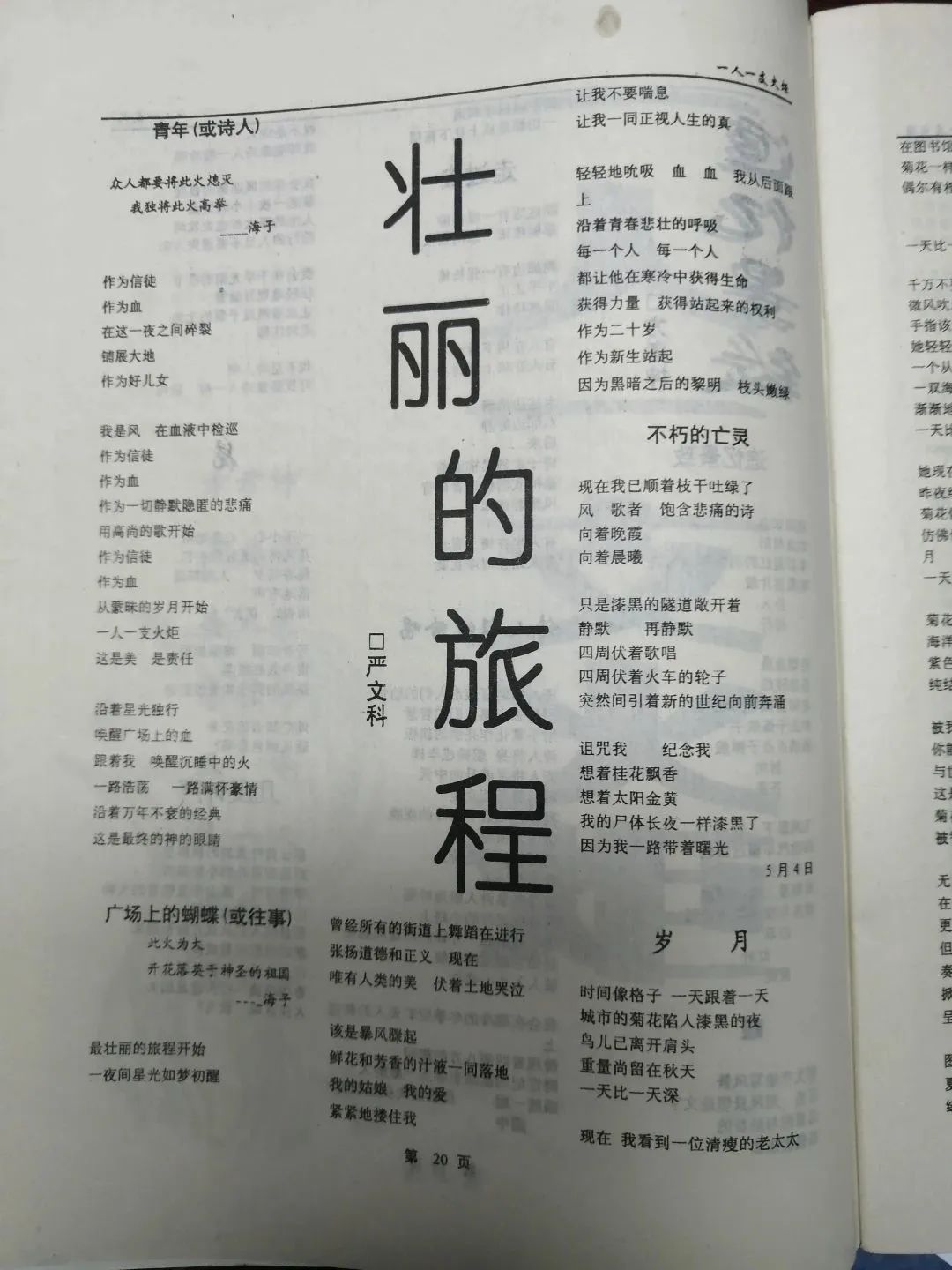

对理想的追求和对梦想的执着感动了徐老师,也感染了一群和我一样怀揣梦想的年青人,在我进入师大的第一学期,我被大家推举为校诗歌学会的会长、《我们》的负责人。那是1995年,为诗歌而癫狂的时代早已过去,经济和商业的浪潮是社会的主流,诗歌学会已经沉寂已久,会刊《我们》已停刊日久。但这并不影响他在甘肃讲坛及至全国诗歌青年中的深远影响力,九叶诗派原本在师大渊源流长,高考恢复后,在彭金山、张子选、唐欣、叶舟、桑子、阿信、王安民、徐兆寿、颜峻、扎西才让、尔雅等前辈的努力下,师大诗歌学会早已声名远扬。虽然在90年代兴起的经济浪潮中,诗歌的热度和广度有所淡化,但诗意永远是人类思想和情感不可磨灭的追求,一旦有人重新点燃这一火种,星星之火便倏然间燃遍大地。那时候,我和一群志同道合的同学们开始了西北师范大学诗歌学会又一个火热的时代。我们从一篇《招魂》开始,把诗歌之火在人们的心中再一次点亮。

《我们》十九期封面(设计:苏清华)

我们招纳新会员,办诗歌沙龙、文学研讨会,请校内外的作家诗人作讲座,定期出版会刊《我们》,在《我们》的每期封面上,我们把鲁迅的木刻头像如旗帜一样放在中心,《一人一支火炬》,我们写《大国之春》《大国之夏》,我们高声喊出“先天下之忧而忧”的办刊主张…我和徐兆寿老师甚至带着《我们》到北京遍访名校、名家,诗歌、理想、浪漫主义…这些深藏于每个人心灵深处的美好,在实用主义和功利主义大行其道的时代因我们的热情和真诚再一次点燃了无数赤子情怀,也创造了那个时代的大学风景线。

1997年,《我们》第二十期研讨会(前排由左往右:李志正赵金保 吴辰旭 赵逵夫 张建忠 )

是的,我是说我们创造了那个时代的大学风景线!1997年的春天,我和徐老师结束了在北京30多天的游学,乘座T字头的火车回学校,在火车上,徐老师悲壮地说:中国的文学得靠我们了!那时候并未读到王阳明先生“吾性自足,不假外求”的境界,但我们心中如神一样的名校、名家并不如我们所愿。很多年后,钱理群先生在北大的一次讲话时道出了一个众人避而不谈的真相:我们培养了一批精致的利已主义者!运用历史学家的考据法回顾这件事,理想主义的火种在西北,在我的大学,但我们却到处去寻找,实在是一件有趣的事。

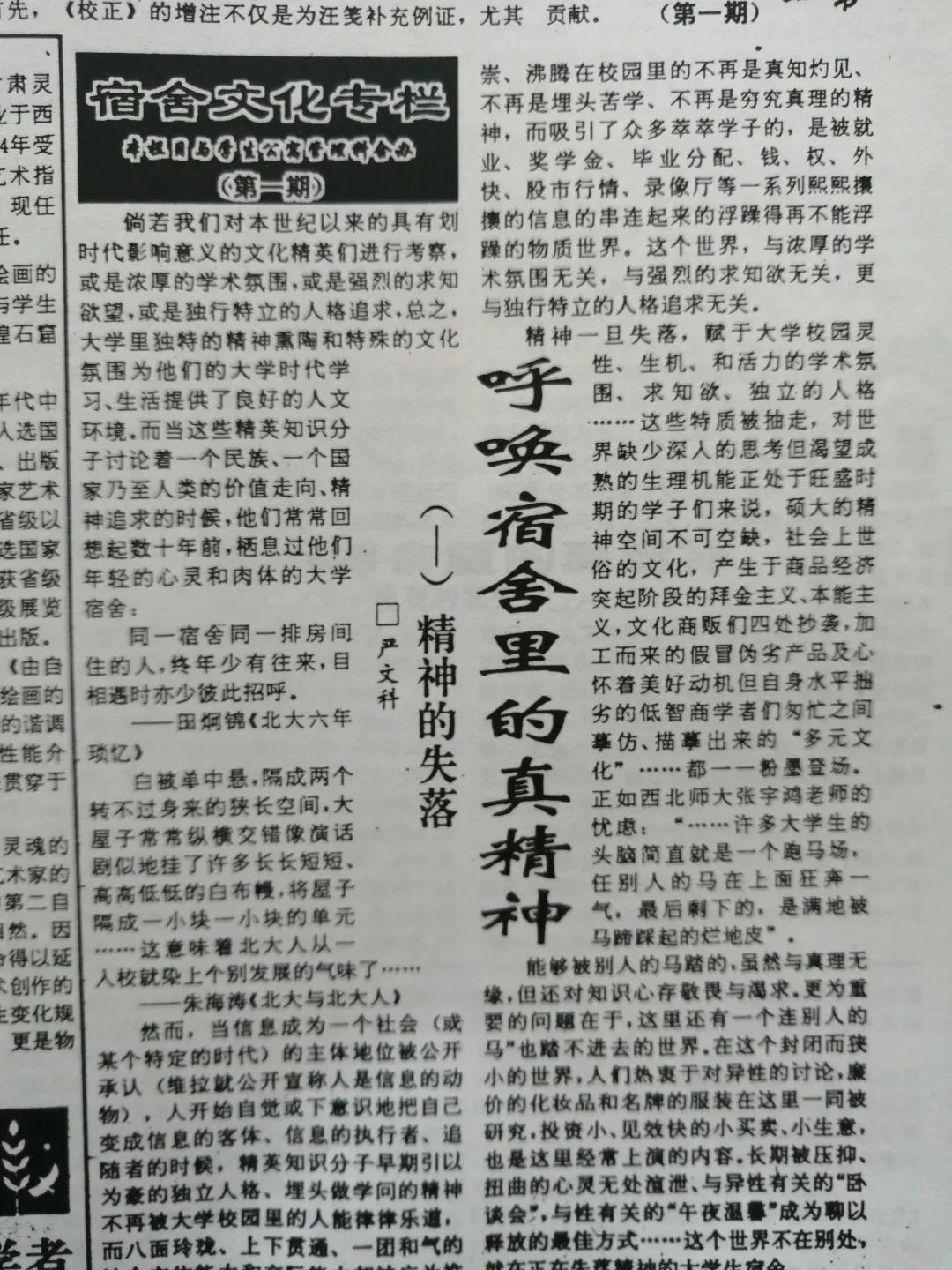

《西北师大报》一角

理想主义旗帜不不仅只是飘扬在校园文学领域,我们在《西北师大报》上开专栏,由我主笔,探讨《宿舍里的真精神》,既讲《师道尊严》,还讲《生道尊严》,文章发表到校报,在师生中引起了不小反响,教育系的李瑾瑜老师打电话到校报编辑部,特意要求找到作者,要找我当面讨论。

《我们》二十一期封面(设计:雷涛)

若干年后,我看到一本文学院研究生的论文,是由彭金山老师指导的硕士学位论文,重点回顾了西北师大校园文学尤其是诗歌学会从成立到当时(2010年)三十余年的历史,70来页的内容,其中有关我的诗歌及活动达十多页。我受宠若惊之余,颇有点沾沾自喜。诗歌学会在我之前名家辈出,在我之后浪叠起。论述我的篇幅如此之多,只能说明我们当时的所思、所言、所为是有价值的,是比较突出且有特点的。

我一直说是“我们”,而非“我”,是因为我虽然是那些思想、主张、言行、是众人的精神相聚且凝结在一起才有的存在,任何个人不可能独自形成。

我们中的那些老师和同学们,如今已在中国及世界各地,我们从事着各种各样的工作,但大学时代的这一切已奠定了他们的精神基础,我们每个人的心中都有一团熊熊燃烧的生命火种。

2020,作者出席山西省教育科学“十三五”规划课题“基于《中国品格》的中华优秀传统文化进校园实践研究”开题会并受聘为指导专家就如我,一个大时代中最为普通的出版人,却高声喊出“铸中国品格 担时代大任”这样的口号。现在回想起来,用“中国品格”重铸中国人的人文精神基石,是大学时候的那一团火在我走向社会后酝酿、发酵的结果。2019年,我到河北乐亭去演讲,我特地找出大学时候《我们》中《一人一支火炬》这个栏目,我给当地的教育工作者说,年轻的时候,我希望做一个火炬手,做一个什么样的火炬手,不知道,但现在我很清楚,把“中国品格”的光和温暖传播到每一个教育工作中心中,传递到每一个学生心中,是我光荣的使命的责任。

山西名师郭海军在学校内讲“中国品格”

活泼自由的学术氛围

“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”发现真正的自我,发现美,找到生命的价值和意义,进而不断完善自已、实现自己。这既是古人的理想,也是今天的大学生在大学里的应有追求。这也是我的大学里的必经之路,这条伟大的明明德、亲民、止于至善之路,是从校园里自由而浓烈的学术氛围开始的。

1996,同学们到刘家峡出游

95年的基础教育资源布局以及高考、高考志愿填报等和今天有着极大的不同,据相关资料,那一年能从中学考入高等学府深造的比例是百分之二十几。我虽然是在乡镇上的中学学习,但仍然考得不错,考了500多分,去年和同学孙文才在北京小聚,从他那儿我才得知我应是当年政法系录取的最高分。我当时也知道那是重点线以上的成绩,但并不知道具体的高低。用今天的标准,是可以到985以上学校录取线。但在那个时代,是先估分,再报学校,最后等待出成绩后录取。作为农村的学生,只要能够有大学上,就非常的知足,根本不知道如何填报志愿。在当时教师的收入、社会地位不高,很多人不愿意上师范院校。为了保障师范院校的生源,军校、师大是提前录取学生,我在志愿报有师大,所以第一批就被师大提前录取。而且,是被调剂录取到了政治学院思想政治教育专业。

1998,同学相约出游

人生诡谲,我志愿中报的是经济系会计专业!原因是填报志愿的时候人们说这个系毕业了好就业、挣钱多。但我确实被调剂到了政法系思想政治教育专业,我开始学马克思主义哲学、毛泽东思政、中国哲学、西方哲学史、逻辑学、社会学、伦理学、经济学、法学、教育学、美学这些课程。我后来又考取历史系的研究生,学中国古代史、中国近代史、中国现代史、世界史、民族史、史学史、考古学、经济史、及及隋唐文学、古代文学史、古代诗词等课程。我常常自忖:命运这个东西你怎么说呢?如我这样在中学时候就已经是一个文学青年的轻狂少年,假如我被其他的大学录取,假如我真如志愿所报上了经济系的会计专业,我会是一个什么样的我?

2021年,核桃树

已故的曾仕强先生说:“一切都是最好的安排!”果如所言,我得感谢命运这只看不见的手,给我安排的这些课程让我如鱼得水。

大一的时候,王翠英老师的马克思主义哲学课上是开放式的课堂,边讨论边学习,让我最为难忘的是有一次,我在站起来发言,讲到中间,王老师直接让我上讲台讲。我上了讲台,面对教室里的四十多位同学竟然也不怯场,大讲一通。至于讲了什么,完全不记得了,但我记住了大学的课堂是可以自由发表自己观点的,那时的观点一定偏激而肤浅,但同样是被人尊重的。

肖群忠老师的伦理学课堂也颇有特点。那时候大多数老师的课堂比较随意、自由,但他的课堂却非常严肃。他讲男女的不同,讲入席的坐次和区别,讲的严肃认真,有点传说中辜鸿铭的感觉。讲礼,就要求同学们要坐姿端正。有一次一位院里学生会的干部提问,喊他肖处长(他的行政职务是校社科处的处长),他勃然作色,历声说:孙处长是你喊的吗?我在这里是你的老师,喊我肖老师!他给我们也讲些学校的典故,讲到皮亚杰的时候,他给我们讲教育系的李秉德先生,说李秉德先生正是皮亚杰的学生,仰之弥高的感觉至今犹在。

旧文科楼公园

班主任是张文礼老师,在他正式管理班级之前,我一直以代理班长的身份负责班上的各项工作。他在第一班会上就给我们大讲大学规划,令同学们眼界大开,什么先过英语四、六级呀,什么考研究生呀、考律师证呀,什么四年之后的工作呀,都是新鲜而令人向往的事。在中学时候,大学的目标是考上大学。至于考上大学后干什么,并无更多思考。但因为有班主任的指引,从此同学们对大学生活和未来有了许多更长远的思考。张老师在这一次上是非常执着的,在此后,无论是偶尔的班会,还是他的专业课上,都会絮叨这些相同的内容。在他的絮叨下,我们班43位同学,后来考上研究生的有二十多个。这在我们那个时代是非常少见的。

在我的记忆中,我大学的课堂不仅仅局限于课程表里的专业课。在晚自习的时候,把课桌摆成大大的“口”字形,请来老师,进行课外讨论。我们提问题,老师解答。问的问题现在也完全不记得了,但有时难免非常刁钻,以至于不敢当面提问,写成了不署名的条子,让同学传过去,等待老师回答。刘建兰老师给我们上社会学,记得那个教材好厚啊,好像是所有教材中最厚的。边讲边让我们读,假期里了还要安排社会调查、写调查报告,有的同学嫌调查太麻烦,但这却非常符合我的兴趣。

我们还把校报的徐兆寿老师、中文系的叶知秋先生请到我们的课堂上,徐老师讲他的大学生活,讲人生,讲诗和文学,叶知秋讲美学。他们都是传播理想的志愿者,给我们的讲课没有任何酬劳。

1999.5.4,到省政府领奖归来合影(史海荣 严文科 安泰成)

到别的院系蹭课也是常有的事。中文系、教育系、音乐系、美术系,那儿听着有喜欢的课,便平夹个笔记本跟着“内应”去上课。有时候有些课甚至上得比本专业的更“专业”。

中学的时候,我虽然喜欢写作,但全凭个人的兴趣和同伴的相互学习,并未得到任何的专业训练。一上大学,便在同学的带领下到王珂老师那儿学写作。王老师是中文系的才子,研究新诗,还是当时省上一份大报的副刊主编。他给我们讲作家福楼拜每天到集市上观察生活并坚持写作的故事,并给我留下作业,要求我每天写最少三百字以上的文字。他特别强调年轻人一定要写自己的情感,文字要真诚。无论写什么,都得写,什么都写不出来,就把自己写不出来的那种感觉写出来。我虽然从中学开始就小有善于写作的名气,但真正能驾驭文字的能力,应该是和这一段训练分不开关系的,也让我终生受益。

让我的视野大开脑洞的是当时校党委宣传部组织的青年学者论坛。大概是我在大三的时候,在张俊宗部长的组织和推动下,西北师大青年学术论坛以前所未有学术阵容隆重举行。二十余位各个学科(应该是社会科学学科)的中青年名师齐聚一堂,每一期有一个核心主题,任由学者们自由讨论。主题多是从社会热点中来,论坛好像不要求有草稿,也无主旨发言,全完是自由讨论。大家围绕对同一个主题,不同学科的老师从自己学科的角度出发,进行自由讨论。这样的盛况估计在其他学校多年难得一见,我有幸以学生代表兼校报记者的身份全程参加,并自由发言和提问。记得有一次是讨论亚洲金融危机,那时正是亚洲金融危机爆发的时候,无疑每一个人对这个问题都有自己的关切和见解,讨论中经济学科的老师谈到了索罗斯,以及他的金融帝国,对他及资本世界的了解,正是从那次论坛上开始的。还有一次的主题是讨论《水浒传》,那时电视剧《水浒传》正在热播,大家各抒已见,历史系的王三北老师从宋朝的历史开始,结合当下的社会生活,从水浒中人物的时代、境遇,讲到了社会阶层的升降、人才的聚合……王老师俨然成为这次讨论的主讲。我也正是从这次活动中,感受到了历史的有趣和睿智。历史并非过往,经典的小说绝非虚妄,读懂历史,就能够看清当下。也正是那次那次论坛之后,我产生了到王三北老师门下学习历史的念头。

和导师王三北教授合影

真正领略到史学的洞察世事的力量是在读了王三北老师的研究生之后。历史在他的世界中不是时间、事件和人事,而是或波澜壮阔或细致入微的社会生活,他往往会从历史的表现中引着你发现人情世故和现实问题,当然学然学问做到这儿应该是可以了,但是在王三北老师那儿这还不够,他一定会引着你思考人、思考人性,让人大有醍醐灌顶、叹为观止之感。至今记得他讲唐朝的漕运受阻,多任宰相不能解决,惟杜佑接手,一举而成,期间奥秘,至今日仍让我每每回味,每每有感悟。

《我们》二十二期封面(设计:孙裕平)

还有难以忘怀的是到金宝祥先生的病榻前上课的情形。金先生王三北老师的老师,是史学界的大家,学历史的很讲究师承,他是我的师爷。传说中老一辈知识分子的风骨在他身上生动而弥新,一个广为人知的传说:曾有某大刊的编辑要求先生将论文修改后再予以发表,先生坚持自己原意,宁可不发表,也不改只字。我在校时到他跟前上过两次课,每次都是到他家里,他靠在病榻上,不紧不慢给我们上课。《陈寅恪的最后二十年里》里,有一段写陈先生在日本人的飞机下面仍然给十三个学生上课的往事,他特意强调,他就是那十三个学生之一。他对学界的掌故如数家珍,那些平日里我们仰望不及的学界泰斗,在他的口里都轻描淡写,甚为平常。他那时正在研究岳飞,每次的话题都会落到岳飞,讲岳飞的时候,先生泪流满面,至今令人凛然。金先生出身名门,师从名家,除了陈寅恪这样的大家,我后来才知道国学大师钱穆也是他的授业恩师。水有源,文有根,以至于很多年后,我以一芥末之力擎起弘扬“中国品格”之大旗,心里从未有一弦怯意,更多的是“舍我其谁”笃定与自信。

2020年,“铸中国品格 提时代大任”研讨会,文化部原副部长潘震宙先生演讲

那时《陈寅恪的最后二十年》正流行。我想,陈寅恪先生讲的“独立之人格、自由之思想”,不正是在我的大学里发生的事吗?在我的心中,真正的学问一定是与人的生命相表里的,求学的目的,绝非只是得到生活的知识,而是建立起自己对生命的认知。我庆幸自己所就读的大学正是这样一所主中梦寐以求的大学,不仅让我看到了更加广大的世界,更让我看见了广大世界里的自己。

家事国事天下事,事事关心

1995年9月,我一身青年农民打扮走进西北师大的校园。衣服是来之前在集市上新买的,上身一件淡蓝色的夹克,下身是母亲找村里裁缝做的深蓝色的裤子,裤子下边卷起小许,绿军鞋上的袜子清晰可见,步伐阔大,脚下生风。

事实上这样的打扮在磐安镇的集市上走过,起码像个吃公粮的国家工作人员,但在师大的校园里,一眼就能看出来是个来自农村的大一新生。但这并无什么稀奇,在熙熙攘攘的校园里,和我一样看上去土气的人不少,通常都是从农村来的一年级新生。一般来说,经过一年半载的熏陶,农村学生身上的土腥味才会慢慢卸掉。到了大二,无论是男生还是女生,就都逐渐有了一股都市气息,无论是衣着还是气质,都变得“洋气”起来。

那时西北师大一半以上的学生来自农村,同学们对这样的情形也习以为常。所以当我卷起裤角大步流星走在校园里的时候,除了偶尔有大四的女生在旁掩面窃笑之外,大多人并不惊奇。卷起裤角干活,是农民干农活时一直最常见的动作,农田里泥土遍地,农民们下地时卷起裤角,防止裤子溅上泥巴。裤子是金贵的,一年添置不了几件,要倍加珍惜。

1997年,旧文科楼,诗歌沙龙

我执拗地保持着农民的这一装扮,我在班上高声疾呼:我是农民的儿子!我要为农民发声!这句话显然受了毛泽东等老一辈无产阶级革命家的影响,但在当时依然有着深刻的社会背景。从毛泽东的青年时代到我们当时生活的时代,农村和城市二元化结构已存在多年,在上个世纪90年代,这一不合理的状况依然存在。我中学时就曾给父母算过细帐:一亩麦子种下来,种子、化肥、农药、人工等成本要远远高于收入的成本。但父母有什么办法呢?他们世世代代是农民,除了种地,不知道还能干什么。在我的家乡,所有的乡亲们和我的父母一模一样,都是善良、聪明、勤恳,终年劳作,但终究摆脱不了贫困和匮乏的境况,更无法摆脱生来低城里人一等的农民的境况。

我那时经常愤愤不平于为什么生而为人,农民和城里人就存在着巨大的差别!?

博物馆前云亭先生像

我在班上这样呐喊,在全校的文学沙龙上这样呐喊。那时候,我们几乎每周日要举办一次文学沙龙。在旧文科楼的大教室里,人满为患,座位满了,同学们就站在过道里,连讲台边上、门口都站满了闻声而来的同学们。

后来不止一位同学给我说:你那时候讲的真好,我的父亲也是农民!

我同样用诗歌和文学作品表达对农民疾苦的关切和同情。

透过厚厚的窗玻璃,

一片槐树林,一群在寒冷中剧烈哆嗦的穷人们

艰难的弯下腰去,又直挺挺冲上天空,

干枯的树枝,粗糙的双手,

衣衫褴褛的庄稼人,远处柴草垛

12月正眯着眼睛在冰冷的土地上沉沉睡去

我的身旁坐满袖着手的老乡们,穿着厚厚的棉衣,

相互靠紧身子,就如身在他乡的异国人

谈论着兰州街头的小生意 和

半路上被工商人员殴打的三农车夫

“我看陇西一带旱灾以前的

残雪。蜷缩在田垄旁

丰收或者绝收,我都无所谓,

反正六分水浇地养不活一家四口人”

这是一个头发蓬乱的年轻农民

仿佛饱经沧桑的老人在自言自语

昨天晚上,我打着面的赶上路过兰州的

火车。黎明时分

推开乡下沉重的木板门

母亲已准备起床,去操持一家人的生计

和为此而饲养着的六头猪。

“本来七头,前几天死了一头,

今天田里头的收成没换成几个钱。

你们的学费全都靠着它”

过了定西。夜色已提前来临,

起伏的山脉,沉睡,又重新开始的村庄。

空旷的黄昏里,麦场旁边的干草垛

在呼呼的风中,在西北一带沉睡。

再过两小时,这一列驰骋在黑夜中的

列车,将再一次把我带进求学的城市,

和我同行的老乡们也将用光溜溜的扁担

挑起肮脏的纺织袋,在城市干净的街道上

高声叫卖。

(《旅途》节选,首刊于《我们》第十八期,后入选由越逵夫主编的《星河璀璨》一书)

《我们》第二十期封面(设计:张雅宁)

在我离开大学之后的二十年里,中国社会发生了巨大的变化,我大学时代关切的问题在时代发展的浪潮中悄然得到解决。首先是波澜壮阔的城镇化,数以亿计的农民进了城,住上了楼房,现实了身份转化。其次是中国农民结束了几千年来“种地纳粮”的历史,2006年,国家废止《农业税条例》,农民的负担得到前所未有的减轻。2021年,人类历史上最广泛的农村脱贫工作宣告胜利结束,中国近一亿农村贫困人口全部脱贫,举世为惊。

回想当年大学时代的初心,再看看自己这二十年来微不足道的个人努力,而时代却以满怀的热情和远超你想像的成果回馈了自己当年的奋力疾呼,生活在这样的时代,我是何其幸运啊。也是在去年,国家又拉开了乡村振兴工作!农村和城市二元化对立的局面相信一定要随着乡村振兴的宏伟蓝图得以彻底改变。这个社会上的弱势群体很多,但农民依然是最为庞大的一个弱势群体,我虽身处北京这样的一线城市,但目睹大学里的呐喊在今已然成为全社会的行动,不由仍满怀欢喜。

对农民境遇的不平与呐喊既是家事,也是国事。但我们在大学里的社会公益活动则完全是尽自己微薄之力服务社会为初衷的。

我进入西北师大后加入的第一个社团并不是诗歌学会,而是阳光服务社。

1995年,阳光服务社活动

阳光服务社的宗旨是服务社会,帮助有需要弱势群体。周末,阳光服务社的社员们活跃在学校周边的社区,养老院,无人清理的城市角落,街头的公益宣传,到处都可见阳光服务社的社旗。大学生社团除了根据自己的宗旨开展活动,还要讲究新鲜力量的加入、骨干的遴选和社团的传承。大一第一学期,我有幸成为阳光服务社的副社长。后来我又担任了诗歌学会的会长,阳光服务社首任社长方倩琳找我谈话,让我在诗歌学会和阳光服务社两个社团里选一个,我选了诗歌学会的工作,阳光服务的工作,由我的同学史海荣负责,后来史海荣被团中央评选为全国十大志愿者,专程到北京领奖。那是一个非常有影响力的奖,是从全国评选出来的,总共十个人,而我的同班同学就是其中之一。

我分享这些,是通过我亲身的经历,告诉我现在的、未来的校友,那时我的大学虽然远在黄河之滨,但在热心公益、服务社会、参与社会,却从不以地偏而不为,亦不因人微而自闭。

1999年5月8日,美国向我国驻南斯拉夫大使馆投下炸弹,三位同胞身亡。我和习一帆、马争朝等同学在学生区门口支起一张小桌,站到桌上奋力高呼:还我死难同胞,捍卫祖国主权!西北地区最为浩大的抗议美国轰炸我使馆的游行拉开帷幕。巴尔干的战火虽然离我们的校园非常远,但牵动着我们的心。在同学们的呼吁下,学校举行隆重的降旗仪式,为死在他乡的同胞致哀。也正是在同学们的呼吁下,第二天,全校的学生在学校的统一组织下,有序走出校园,从安宁过黄河大桥,沿着滨河南路一直往东,和甘肃政法学院、铁道学院、农业大学等兄弟院校的同学一起,数万人的流行队伍,一路浩浩荡荡,步行二十公里一直到了东方红广场,向侵犯祖国的霸权表达最强烈的抗议。在全国人民的抗议和国家的努力下,傲慢的美国人终于低头,6月25号,美国总统克林顿正式向我国道歉并赔偿、惩罚凶手!据说这是二战以来美国人的首次低头。作为时代浪潮中的一滴水,我们的力量虽然是弱小的,但我们并未因自己的弱小而冷漠、逃避、自甘无用。相反,我们每一个人的“小”,汇聚成为祖国的“大”。校园虽小,却孕育着未来社会的温度和光明。我们自己的方式,表达对社会和国家大事的关切。

太原电视台 中国品格故事大讲堂

1999年5月4日,省党政军领导接见“五四青年奖章”获得者并合影

500多年前,明代的思想家顾炎武在东林书院写下的一幅传世巨联:风声雨声读书声,声声入耳。家事国事天下事,事事关心。500年来,这句话被中国的知识分子奉为经典,读书是为了修身,健全自已,修身是为了齐家、治国、推动人类社会的进步和发展。知识分子作为社会的精英,过去如此。120年来,在我的大学、那个远在兰州黄河之滨的叫西北师范大学的大学,也曾为国之砥柱、教育部直属,后虽因历史地理变迁,几失机遇,一度远离昔日辉煌。但文明以济,薪火相传,我的大学依旧恬然恪守着中国知识分子的责任和使命,清贫自固,在祖国的西北呵护文明之火,赘续人文根脉,笃定淡然,怡然芬芳。

2021年,中国教育电视台报道“铸中国品格 担时代大任”研究活动

宇宙浩瀚,沧海桑田,人类社会面临前所未有之大变局,中华民族伟大复兴梦跻足可及,全球化与民族主义互为注解。放眼我们所处的时代,和五千年来中华民族所经历的过往一样,贫困、瘟疫、疾病、饥饿、愚昧依然存在,战争与和平、正义与邪恶、真相与谎言从未远离人类,而高能量的核能武器、篡改生命基因的生物科学、可控制人类智能思维的智能互联网等威胁人类文明的新问题又接踵而来,“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”这样的历史责任从来不可或缺。祝福我的大学,长河木铎,诲人不倦、育人不厌!希望我的母校,木铎金声,一如继往,勇开未来。